LONG FORMAT : 2015 en France, deux attentats et tout change... ou presque

Alors que 2015 touche à sa fin, il est l’heure de faire le bilan. RT France passe en revue une année marquée par deux attentats sanglants qui ont laissé une société plus que jamais divisée.

Les 7, 8 et 9 janvier, la France vit au rythme de la folie meurtrière des frères Kouachi et d’Amedy Coulibaly. La rédaction du journal Charlie Hebdo ainsi qu’un supermarché juif sont pris pour cible. Dix-sept personnes perdent la vie et l’Hexagone se réveille avaec une gueule de bois. Le terrorisme a frappé en plein coeur de la capitale. Dix mois plus tard, l’horreur franchit un nouveau seuil. Six attaques simultanées se déroulent à Paris au soir du 13 novembre. 130 personnes sont assassinées. Ces deux événements terribles ont eu des répercussions monumentales sur la société, comme sur la politique. Liberté d’expression, sécurité, politique migratoire, diplomatie. RT France vous aide à comprendre l’impact des attentats sur la République et les décisions de ses dirigeants.

Liberté de se taire ?

A-t-on le droit de tout dire ? Peut-on rire de tout ? Y a-t-il des limites à la liberté d’expression ? Les attentats ont remis ces questions au centre du débat politique. Au lendemain de la tuerie de Charlie Hebdo, le président Hollande rappelait que «la France avait des principes, des valeurs» et que «ces valeurs, c’était notamment la liberté d’expression».

Connu pour ses caricatures provocantes, l'hebdomadaire satyrique est devenu, à la suite des attaques, le symbole du droit de s’exprimer librement pour des millions de citoyens. Lors de la manifestation du 11 janvier qui a réuni 3,7 millions de personnes, de nombreuses pancartes rappelaient bien le nouveau statut du journal. Mais très vite, plusieurs d’observateurs ont crié à l’hypocrisie.

© Capture d'écran du site : www.ouest-france.fr

© Capture d'écran du site : www.ouest-france.frLe cas Dieudonné

L’humoriste Dieudonné, qui a participé à la marche du 11 janvier, s’est fendu le soir même d’un message sur Facebook. Un texte qu’il concluait par : «Je me sens Charlie Coulibaly.» Immédiatement dans le viseur de la justice, il a été condamné à deux mois de prison avec sursis pour «apologie d’actes de terrorisme».

© Capture d'écran du site : www.nouvelobs.com

© Capture d'écran du site : www.nouvelobs.comIl s’était expliqué sur la signification de ce texte : «Depuis un an, je suis traité comme l'ennemi public numéro 1, alors que je ne cherche qu'à faire rire, et à faire rire de la mort, puisque la mort, elle, se rit bien de nous, comme Charlie le sait hélas. Dès que je m'exprime, on ne cherche pas à me comprendre, on ne veut pas m'écouter. On cherche un prétexte pour m'interdire. On me considère comme un Amedy Coulibaly alors que je ne suis pas différent de Charlie.»

© RT Source: RT

© RT Source: RT— Dieudonné Officiel (@MbalaDieudo) 12 Janvier 2015Une liberté d’expression à deux vitesses ? C’est ce qu’une partie de la société pense. Charlie Hebdo aurait le droit de dessiner le prophète Mahomet nu, les fesses en l’air dans une position suggestive et un humoriste serait condamné pour un message provocateur ? Le président lui même a dû s’en expliquer devant des lycéens dans une émission diffusée sur Canal + en avril dernier. Il a fait une distinction nette entre «la liberté d’expression» et «l’incitation à la haine», peinant à convaincre son jeune auditoire.

Ce débat du «deux poids, deux mesures», la journaliste Caroline Fourest y est souvent confrontée. Profondément anti-Dieudonné et pro-Charlie, elle fait la différence entre un hebdomadaire «qui n’est pas raciste» et un humoriste qui le serait.

Ce n’est pas l’avis d’Olivier Cyran, ancien collaborateur de Charlie Hebdo. Dans une lettre ouverte adressée à Charb, le rédacteur en chef de l'hebdomadaire qui a péri lors de l'attentat, il affirmait que la ligne éditoriale avait pris un tournant anti-musulman au lendemain du 11 septembre : «Raciste, Charlie Hebdo ne l’était assurément pas du temps où j’y ai travaillé. En tout cas, l’idée qu’un jour le canard s’exposerait à pareil soupçon ne m’a jamais effleuré. A peine avais-je pris mes cliques et mes claques, lassé par la conduite despotique et l’affairisme ascensionnel du patron, que les tours jumelles s’effondrèrent et que Caroline Fourest débarqua dans votre rédaction. Cette double catastrophe mit en branle un processus de reformatage idéologique qui allait faire fuir vos anciens lecteurs».

Olivier Cyran's Dec'13 critique of Charlie Hebdo mentions @CarolineFouresthttp://t.co/2OBLJompxv@MaxBlumenthalpic.twitter.com/yfs3bLOq2e

— Adele (@bruculino) 7 Mars 2015Olivier Cyran accuse notamment Charb. Il cite l’exemple d’une caricature montrant «un arabe à grosse moustache en arrêt devant une prostituée», avant qu’un prédicateur le sermonne : «Mon frère ! Tu vas pas payer 40 euros une passe alors que pour le même prix tu peux acheter une épouse !»

«Dans les années trente, le même gag avec des juifs à la place des musulmans aurait fait un tabac, sauf qu’à l’époque son auteur n’aurait sans doute pas eu l’idée de venir brandir un brevet d’antiracisme», analyse Olivier Cyran.

© RT Source: RT

© RT Source: RTMichel Onfray claque la porte médiatique

Plus largement, les attentats ont accru encore un peu plus le gouffre existant entre ce que l’on pourrait qualifier de «bien-pensance» et un désir toujours plus grand pour la liberté de ton. Le philosophe Michel Onfray est l'un de ceux qui a fait les frais de l’animosité d’une partie des médias et des politiques cette année. Marqué à gauche, il s’est attiré bien des critiques par ses prises de positions. Alors qu’une large partie de la France était «Charlie» en janvier dernier, Michel Onfray prenait déjà le contre-pied, critiquant une surenchère émotionnelle qui aurait pris le pas sur l’analyse concrète. Cette pensée lui a valu une passe d’armes avec Léa Salamé sur le plateau de Laurent Ruquier. La journaliste lui reprochant son manque de compassion.

Attaquant Pierre Bergé sur sa comparaison entre ouvriers et mères porteuses, s’en prenant à la théorie du genre, à la politique étrangère de la France ou encore aux médias, Michel Onfray s’est aliéné bien du monde en 2015. Même à gauche. Le journal Libération a décidé de lui faire la guerre. Le directeur de la rédaction, Laurent Joffrin, écrivait le 15 septembre : «Michel Onfray file un mauvais coton». Le quotidien consacrait même sa une et ses quatre premières pages au philosophe.

A la une de @libe demain : «Migrants, FN, médias : nos réponses à Michel Onfray»

http://t.co/ZCqhoxqyCxpic.twitter.com/Cci9VXuSrD

— Libération (@libe) 14 Septembre 2015Cette animosité a eu raison de sa présence médiatique. Alors qu’il devait sortir un livre intitulé Penser l’islam en janvier 2016, Michel Onfray a décidé de reporter sa publication, arguant qu’«aucun débat serein n’est plus possible en France au sujet de l’islam dans le contexte actuel».

Monsieur Onfray fait savoir qu’il fait une pause media.

— babils (@babils) 27 Novembre 2015Il a également fermé son compte Twitter et assuré se mettre à la diète médiatique. En d’autres mots, le Normand ne parlera plus à la presse, évoquant un climat délétère. Un comble pour celui qui déclarait : «La liberté, c'est la liberté pour tout le monde. Tolérer le tolérable, c'est facile. Ce qu'il faut, c'est tolérer l'intolérable. Pourquoi Nicolas Bedos a-t-il le droit de comparer Marine Le Pen à une facho sans qu'il ne se passe rien alors que Taubira en singe, on va en prison?»

© RT Source: RT

© RT Source: RTVous l'aurez compris, ne pas être Charlie semble devenir compliqué en France. Après tout, la journaliste Nathalie Saint-Criq déclarait en janvier dernier sur France 2 qu’il fallait «repérer et traiter ceux qui ne sont pas Charlie». Comme s’ils étaient malades en quelque sorte…

Sécurité versus vie privée

Qui dit attentat, dit débat sur la sécurité. La gauche s’est retrouvée dans une position bien difficile cette année. Comment concilier ses valeurs de défense des libertés individuelles avec la nécessité de protéger la nation ? La première salve est venue avec la loi sur le renseignement. Puis est arrivé l’état d’urgence. Des mesures qui ont un impact clairement définissable sur la vie des Français, puisqu’elles modifient les lois de la République. Certains les jugent nécessaires, d’autres dangereuses. Là encore, la société apparaît profondément divisée.

Collecte de données, micros et balises GPS

La modification des prérogatives des services de renseignement est évoquée depuis 2014. Ce ne sont pas les attentats de janvier qui ont motivé la mise en chantier de la loi sur le renseignement, bien qu’ils aient conduit l’exécutif à mettre les bouchées doubles. Mais l’essentiel n’est pas là.

Depuis son entrée en vigueur le 3 octobre, les agents du renseignement français peuvent recourir à une large panoplie de techniques sans autorisation préalable d’un juge: écoutes téléphoniques, interceptions de courriels et de SMS, installation de caméras, de balises GPS ou de micros. Ils sont autorisés à pirater à distance le matériel informatique des suspects ou encore à installer des logiciels espions. L’utilisation des «Imsi-catcher» est désormais légale. Ces dispositifs permettent de capter toutes les communications d’un individu dans un périmètre donné.

Au-delà des aspects techniques de la loi, c’est le manque de contrôle qui affole certains observateurs. Si les techniques ne peuvent être utilisées qu’après avis de la Commission nationale des techniques de renseignement (CNCTR), le gouvernement a laissé une brèche d’importance dans le dispositif. Dans la procédure normale, les membres de la commission (deux députés, deux sénateurs, deux membres du Conseil d’Etat et deux magistrats de la Cour de cassation) doivent donner leur blanc-seing dans un délai de 24 heures ou exceptionnellement, 72 heures. Mais le Premier ministre est en capacité de passer outre leur avis en invoquant «l’urgence liée à une menace imminente ou à un risque très élevé de ne pouvoir effectuer l’opération ultérieurement». Comment ce risque est-il identifié et déterminé ? La loi reste floue à ce sujet.

L’ancien juge anti-terroriste Marc Trévidic a dénoncé à plusieurs reprises «une absence totale de contrôle» et une loi qui pourrait devenir «très dangereuse entre de mauvaises mains».

L’ONG Amnesty International a, elle, parlé d'une atteinte aux droits humains : «La décision du Conseil constitutionnel de valider en grande partie la loi sur le renseignement est un coup majeur porté à la protection des la sphère privée et à la liberté d’expression en France. Les mesures de surveillance désormais autorisées sont complètement disproportionnées».

La Quadrature du net a même été plus loin. Le site a accusé les socialistes français d’avoir «trahi les libertés pour renforcer la surveillance». Selon les spécialistes du web, un rapport du député britannique et membre de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen, Claude Moraes, voté le 29 octobre dernier, aurait été «caviardé» sous «la pression interne des eurodéputés socialistes français». Le texte condamnait la surveillance de masse et les manœuvres socialistes auraient «réussi à faire rejeter toute demande d'enquête de la Commission européenne sur les lois de surveillance française».

Devant l’avalanche de critiques dont la loi a fait l'objet, le Premier ministre Manuel Valls s’est toujours époumoné à la défendre coûte que coûte. En avril dernier, au lendemain de l’arrestation de Sid Ahmed Ghlam, principal suspect dans l’enquête sur l’attentat avorté des églises de Villejuif, il se montrait offensif sur France Inter. Selon lui, plusieurs attentats avaient été déjoués en France dans les mois précédents. Et la nouvelle loi sur le renseignement «aurait donné plus de moyens aux services de renseignement pour effectuer un certain nombre de surveillances» dans le cadre de l’enquête impliquant Sid Ahmed Ghlam. D’autres avaient vu dans la médiatisation de cette attaque ratée, l'occasion de justifier une loi sur le renseignement en cours d’adoption. Manuel Valls s’était d’ailleurs montré agacé face aux questions du journaliste de France Inter...

Depuis le mois de juillet, plus de 2 700 demandes de surveillance sont arrivées sur la table de la CNCTR. La commission dit en avoir refusé environ 1%. Des avis négatifs tous suivis par Matignon. Sur l’ensemble des demandes, 400 concernent l’utilisation des nouveaux gadgets désormais autorisés. Selon L’Obs : «Il se murmure que les autorités aient donné consigne de ne pas utiliser excessivement ces matériels tant que les dispositifs prévus par la loi renseignement ne sont pas tous finalisés».

Concernant le contrôle, la CNTR dispose de moyens semblables à son ancêtre, la CNCIS alors que les demandes de surveillances explosent dans un contexte de menace terroriste. En novembre, Jean-Marie Delarue, ancien président de la CNCIS, s’alarmait d’un possible manque de contrôle : «A minima pendant plusieurs mois, le contrôle va se passer à un niveau insuffisant. Il faudra veiller à long terme à l'amélioration de ce contrôle. Espérons que ce sera le cas».

L’état d’urgence permanent ?

Dans la nuit même du 13 au 14 novembre, François Hollande prenait la parole. Le ton grave, le président annonçait l’instauration de l’état d’urgence. Ce dispositif, dont les principales mesures n’avaient plus été appliquées en métropole depuis la guerre d’Algérie, augmente sensiblement le pouvoir de l’Etat. Perquisitions administratives, assignations à résidence, couvre-feu, l’arsenal de mesures désormais entre les mains des autorités est censé être à la hauteur de la menace : vaste.

L'état d'urgence a été prolongé une première fois en novembre, avec la loi la plus soutenue de l’histoire politique récente. Les mesures les plus sujettes à polémique resteront utilisables. Le contrôle de la presse ou de la radio, que prévoyait la loi de 1955 a cependant été exclu, malgré l’insistance de plusieurs députés PS au premier rang desquels figuraient la vice-présidente de l’Assemblée, Sandrine Maztier. L’état d’urgence sera donc effectif jusqu’à la fin février. Ce qui n’est pas sans inquiéter un nombre toujours croissant d’observateurs.

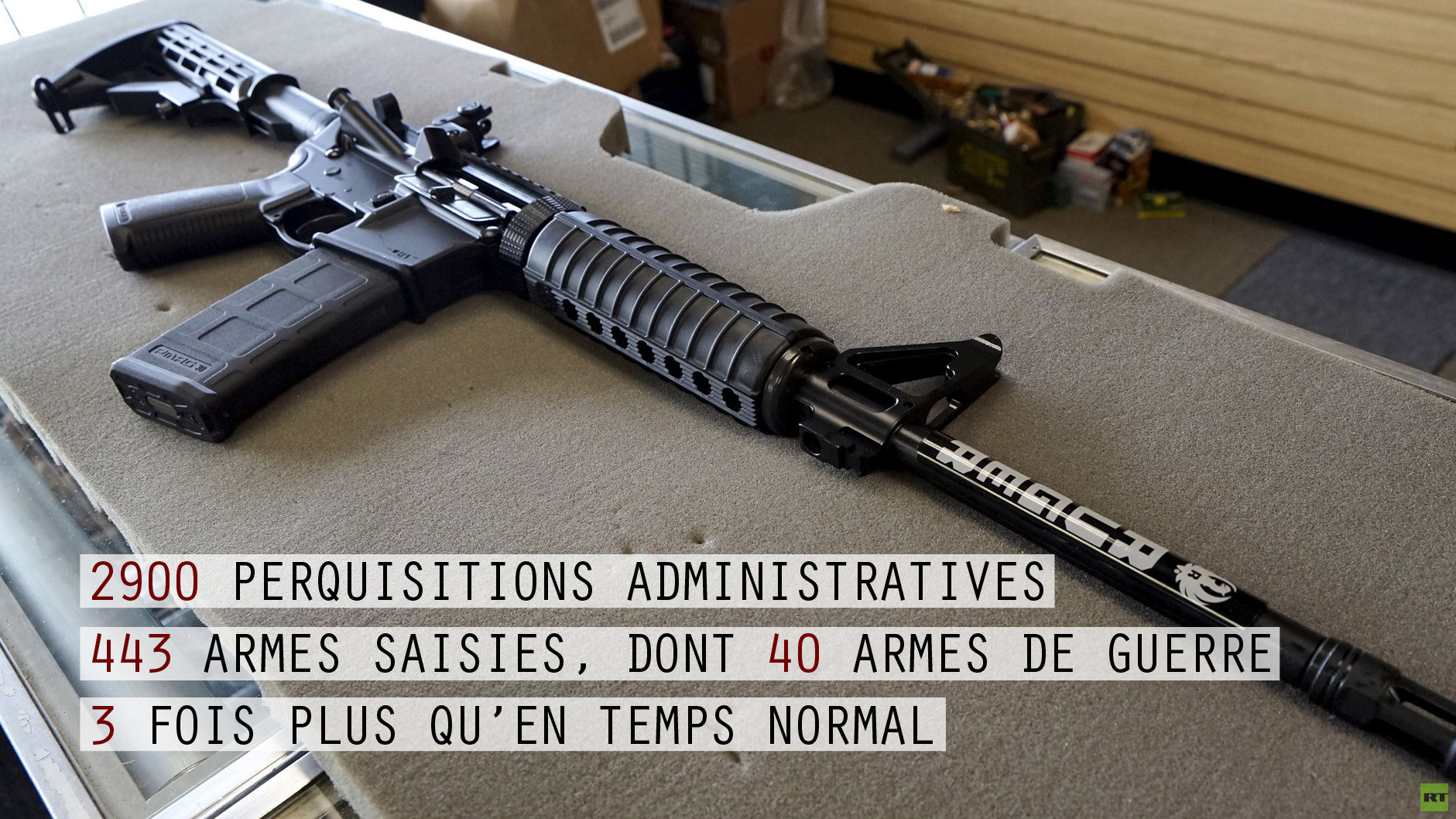

Depuis son entrée en vigueur, l’état d’urgence c’est environ :

© RT Source: RT

© RT Source: RT © RT Source: RT

© RT Source: RT © RT Source: RT

© RT Source: RTLe gouvernement se base sur ces chiffres pour légitimer son action. Le Premier ministre Manuel Valls assurant même que «l’état d’urgence, c’est l’état de droit».

Reste que si les sondages indiquent qu’une très large majorité de Français soutient la politique sécuritaire du gouvernement, les couacs se sont multipliés. Les forces de l’ordre n’ont pas toujours défoncé les bonnes portes comme lorsqu’au mois de novembre, les policiers du RAID ont blessé une petite niçoise de six ans lors d’une perquisition dans… le mauvais appartement. Ou ces militants écologistes assignés à résidence le temps de la COP21 sous prétexte qu’ils représentaient une menace pour l’ordre public. C’est bien ce genre de dérives qui inquiète ONG, politiques et plus largement, la société.

Retour sur deux semaines de recul des libertés fondamentales en France. https://t.co/jydqwo7V1b - #COP21

— Amnesty France (@amnestyfrance) 11 Décembre 2015Les membres de la Quadrature du net ont été parmi les plus actifs pour pointer les dangers de l’état d’urgence. Ils dénoncent notamment que «depuis le début de l’état d’urgence, nombre de perquisitions administratives conduites le sont pour des affaires relevant du droit commun, sans aucun lien avec la lutte antiterroriste». Ils parlent d’un «risque de banalisation d’un Etat policier». Amnesty International soulignait récemment que sur les quelques 2700 perquisitions effectuées depuis les attentats, très peu d’enquêtes préliminaires concernaient le terrorisme sur les 500 qui ont été ouvertes. Une situation qui rappelle étrangement les abus commis aux Etats-Unis après l'adoption du Patriot Act.

«Discours martial» pour le syndicat de la magistrature, «atteintes aux droits à la liberté, à la sécurité, à la liberté de mouvement, à la vie privée et aux libertés d’association et d’expression» pour l’ONG Human Rights Watch ou encore «risque bien réel que les droits de la population se retrouvent pris au piège» pour Amnesty International, la mesure n’a pas fini de diviser.

Surtout que le gouvernement souhaite modifier la Constitution afin de prolonger davantage ces mesures d’exceptions. Présenté en conseil des ministres le 23 décembre, le projet de loi atterrira au Parlement en début d’année. Pour l’exécutif, le but est double. Tout d’abord, prolonger les mesures d’exception durant les six mois qui suivront la fin de l’état d’urgence. Deuxièmement, envoyer un signal fort, en ajoutant un article dans la Constitution qui permette de déchoir un individu binational de sa nationalité française selon les modalités suivantes : «Un Français qui a également une autre nationalité peut, dans les conditions fixées par la loi, être déchu de la nationalité française lorsqu'il est définitivement condamné pour un acte qualifié de crime ou de délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme».

Une proposition défendue de longue date par le Front national qui occasionne une fin d’année mouvementée au sein de la majorité. L’ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, la garde des sceaux Christiane Taubira, qui avait d’abord annoncé son retrait avant d’être désavouée par le président, l’ex-ministre de la Culture Aurélie Filippetti ou encore la maire de Paris Anne Hidalgo sont vent debout contre la mesure.

Si la France est "en péril de paix", alors ne la divisons pas davantage! #égalitédetouslesFrançaisdevantlaloi#decheancedenationalite

— Jean-Marc Ayrault (@jeanmarcayrault) 27 Décembre 2015A l’instar de plusieurs parlementaires de gauche, l'ex-ministre de l'Education Benoît Hamon, connu pour se situer à la gauche du PS, a déjà signalé son intention de voter contre le texte. «C’est une question de valeurs et de conscience», a-t-il expliqué.

Justement, pour Manuel Valls : «Une partie de la gauche s'égare au nom de grandes valeurs en oubliant le contexte, notre état de guerre et le discours du président devant le Congrès».

Pour l’exécutif, tout ceci est un difficile jeu d’équilibriste.

Des migrants pas si «welcome»

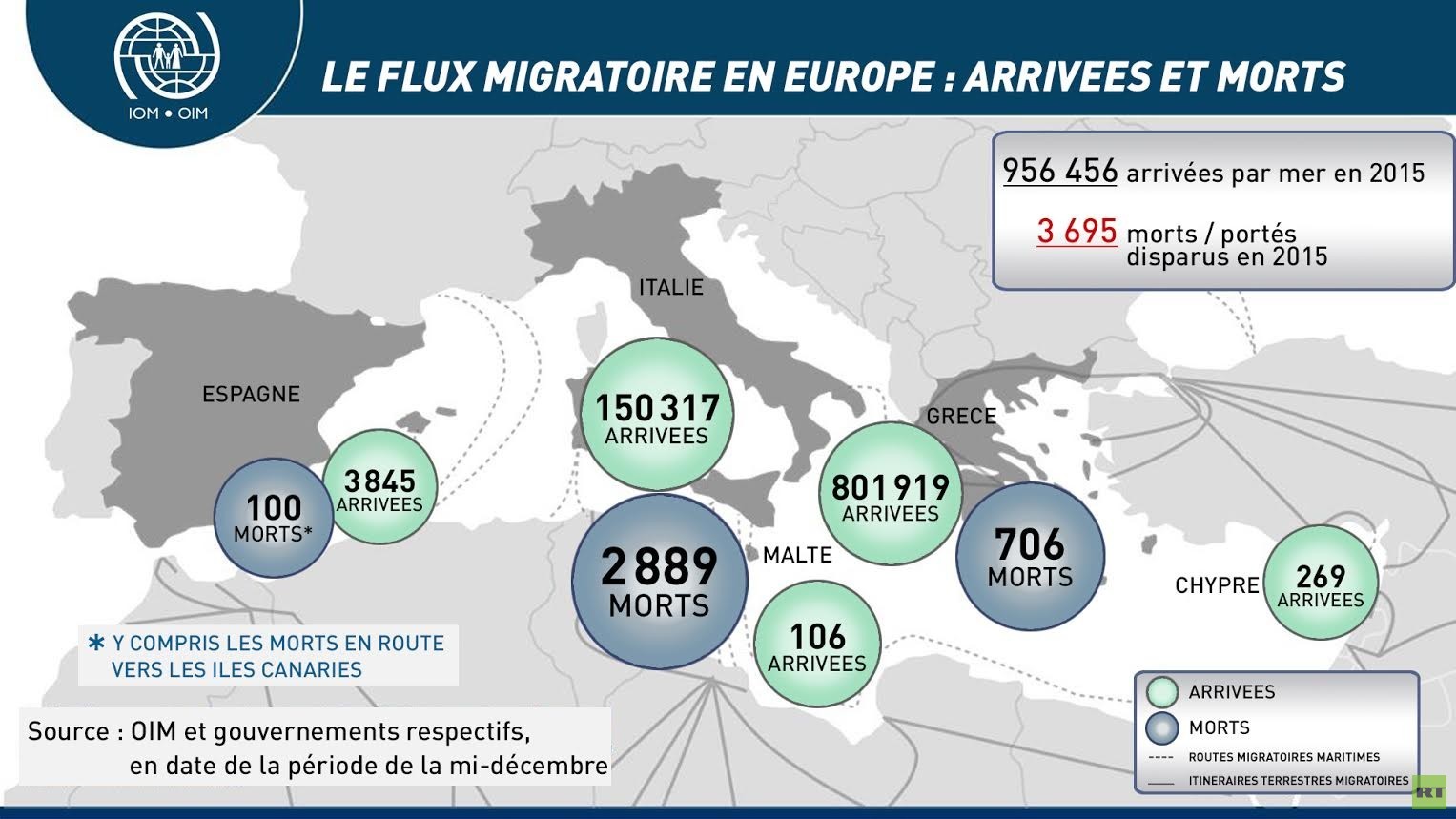

Si le gouvernement semble avoir le soutien de la population concernant sa politique sécuritaire, la question des migrants est plus complexe. 2015 a vu le Vieux Continent frappé par une terrible crise migratoire. La multiplication des conflits, notamment en Syrie, a provoqué un véritable déferlement de centaines de milliers d’individus sur l’Europe. Le 22 décembre, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a lâché un chiffre fou. Plus d’un million de migrants sont arrivés depuis janvier. Autrement dit, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le cap du million de migrants arrivés en #Europe a été franchi annonce aujourd'hui l’Organisation internationale pour les migrants #TTSO

— Swen (@_Swen__) 22 Décembre 2015La moitié d'entre eux venait de Syrie, les Afghans représentaient un cinquième du total et les Irakiens 7%. Trois zones ravagées par des années de guerre où la mort frappe au quotidien.

© RT Source: RT

© RT Source: RTReste que les sondages montrent que les Français sont réticents à les accueillir. Une étude d’opinion publiée en septembre, nous informait que 55% des citoyens étaient contre un assouplissement des conditions d’accueil. Et la tendance ne s’est sûrement pas inversée après les révélations faites sur les attentats du 13 novembre : plusieurs des assaillants avaient rejoint l’Europe en se joignant aux migrants. Le gouvernement se retrouve donc exposé à deux sources de pressions: celles venant de Berlin et de Bruxelles et celles qui sont issues du peuple.

Pris entre deux feux

Selon Paris, actuellement, 75% des demandeurs d’asile au sein de l’Union européenne sont pris en charge par les cinq pays que sont l’Allemagne, la Hongrie, l’Italie, la France et la Suède. Pour faire face à la crise, des quotas ont été adoptés par Bruxelles en septembre afin de mieux répartir la charge migratoire entre les différents pays membres de l'UE. Après s’être longtemps résignée à donner des chiffres précis, la France a fini par céder aux pressions de la Commission européenne et de Berlin. Au départ, Paris arguait que l’effort devait revenir en priorité aux pays peu concernés par l’asile à l’instar de l’Espagne ou du Portugal. Finalement, elle s’est alignée sur la position allemande et a accepté de prendre sa part.

Au lendemain de la décision européenne, le président François Hollande a parlé de l'accueil de 24 000 migrants. Quelques jours plus tard, Manuel Valls se montrait un peu plus large : «La Commission européenne a proposé des centres d’accueil pour 160 000 demandeurs d’asile, ceux qui fuient la guerre et la torture. La France a proposé d’en accueillir 30 000, ça ne sera pas plus». On est loin du million de réfugiés accueillis par l'Allemagne. Mais les problèmes sont différents pour les deux pays.

L’Allemagne fait face à une crise démographique et ses entreprises ont besoin de main d’oeuvre. La France vit avec un taux de chômage supérieur à 10% et la population est hostile à l’idée d’accueillir plus de migrants. Surtout que l’Hexagone a enregistré 69 000 demandes d’asile au cours des onze premiers mois de 2015, soit une hausse de 17% sur un an. Difficile équation pour un exécutif contesté au vu du peu de résultats engendrés par les réformes successives mises en oeuvre depuis plus de trois ans.

Mauvais calcul

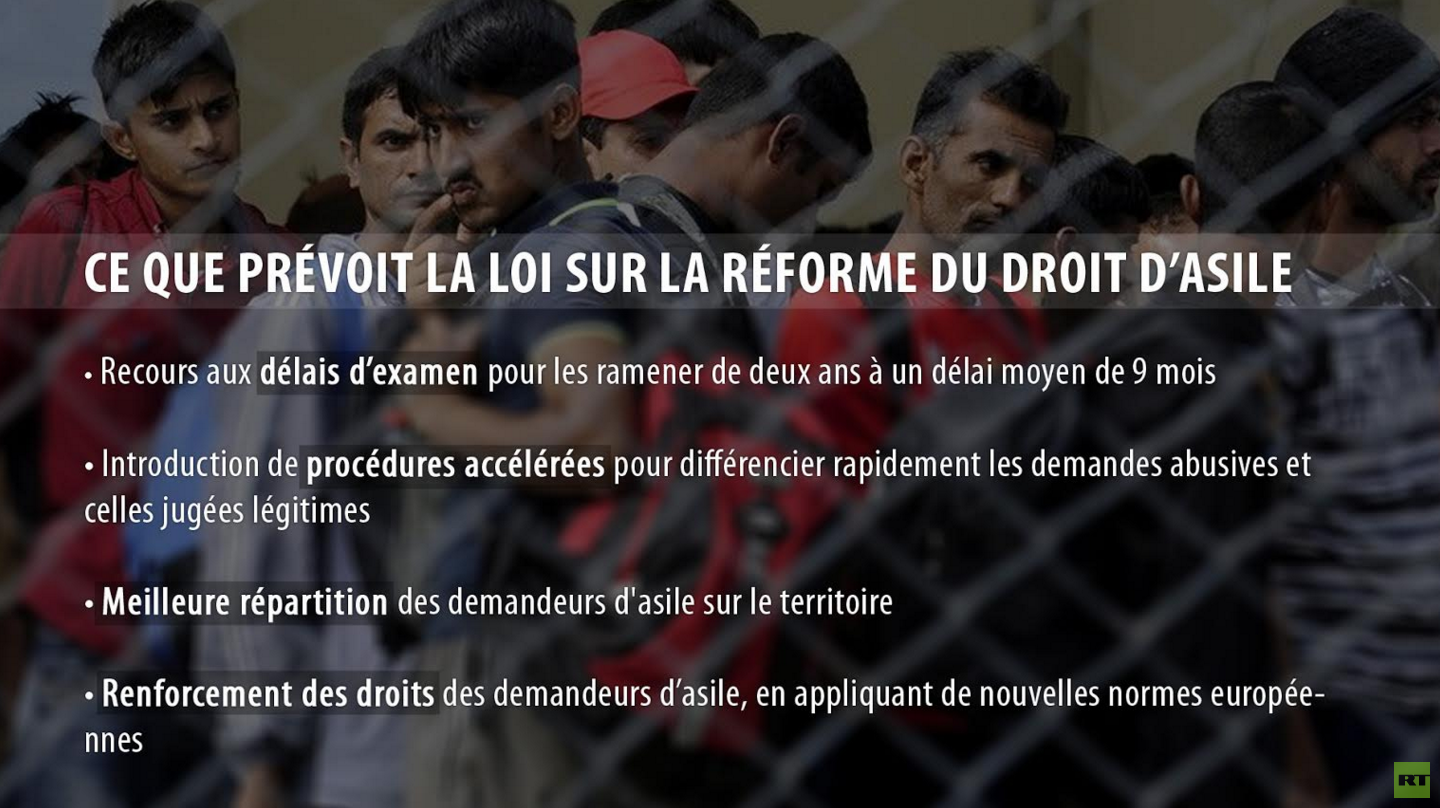

Exactement comme pour la question sécuritaire, le Parti socialiste se retrouve coincé entre ses valeurs humanistes et le principe de réalité. En juillet dernier, le gouvernement faisait voter la réforme du droit d’asile, permettant notamment de raccourcir les délais d’examens ou d’améliorer les conditions d’hébergement. Ses opposants politiques, Front national en tête, avaient crié au scandale avant que la terrible nuit du 13 novembre ne vienne modifier la donne.

Certains des terroristes impliqués dans le carnage avaient rejoint le Vieux Continent au milieu des migrants. Le gouvernement a donc affiché un discours de fermeté. Emmanuel Macron, ministre de l’Economie, a co-signé, avec son homologue allemand, Sigmar Gabriel, le 24 novembre, un texte qui appelle à la création d’un fonds doté de dix milliards d’euros sur trois ans et qui aurait pour but d'améliorer le contrôle des frontières extérieures de l’Europe.

© RT Source: RT

© RT Source: RTDe son côté, le Premier ministre a totalement changé de discours. Quelques jours après les attentats, il évoquait lors d’une rencontre avec la presse, la nécessité de restreindre les flux migratoires vers l’Europe : «L'Europe doit dire qu'elle ne peut plus accueillir autant de migrants, ce n'est pas possible». Des propos qui contrastent avec ceux émis lors de sa visite dans la «jungle» de Calais, le 31 août dernier. Il rappelait alors la «nécessité d’accueillir ceux qui fuient les guerres et la barbarie».

© RT Source: RT

© RT Source: RTCe retour à une politique migratoire plus contraignante ne semble pas avoir convaincu les Français. Si le «front républicain» a permis à la gauche d’éviter un désastre lors des élections régionales, le premier tour largement remporté par le Front national (FN) restera dans les anales de la politique. Avec presque 28% des voix, le parti de Marine Le Pen a largement dominé ses adversaires. Il se trouve qu’une enquête d’opinion a montré que l’immigration était la principale préoccupation des électeurs du FN.

Dans les villes de Calais (liste de Marine Le Pen) ou Menton (liste de Marion Maréchal Le Pen), particulièrement touchées par la crise migratoire, le Front national s'est approché des 50% de voix au premier tour, comme le montre le tableau ci-dessous :

© RT Source: RT

© RT Source: RTReste à voir si la politique migratoire du gouvernement ira vers davantage de fermeté.

La politique (étrangère) de la girouette

On ne peut pas parler de virage à 180°, mais un pilote de course vous parlerait d’un beau frein à main. S’il est un point que les attentats, en particulier ceux du 13 novembre, ont modifié, c’est bien l’attitude de la France dans la lutte contre l’Etat islamique. Depuis le début du quinquennat, l’Hexagone pratiquait la position du «ni-ni», ni Daesh, ni Assad. Au cours des mois, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, n’a pas mâché ses mots à l’égard du président syrien. Il l’a tour à tour traité d’«assassin», de «bourreau», l’a accusé de «massacrer son peuple» ou encore d’avoir «commis des atrocités». On se souvient même d’une déclaration sensationnelle du patron du Quai d’Orsay en juillet 2012 : «Monsieur Bachar el-Assad ne mériterait pas d’être sur la terre».

Une position que la tragique nuit du 13 novembre a nuancée, de même que l’intervention russe. Aujourd’hui, Laurent Fabius se dit prêt à faire collaborer l’armée syrienne régulière à la lutte contre l’EI. Mais attention, l'actuel président syrien devra renoncer à son titre de chef des armées et à terme, quitter son poste. On vous l’a dit, ce n’est pas un virage à 180°.

Du «ni-ni» au pourquoi pas

Comment passer d’une déclaration louant le «bon boulot» fait par les djihadistes du Front Al-Nosra en Syrie à un début de main tendue à l’armée syrienne ? Pour avoir la réponse, il faut interroger Laurent Fabius. On peut supposer que le carnage perpétré dans la capitale le 13 novembre a déclenché une prise de conscience du côté de l’exécutif, pour qui dorénavant la priorité est de lutter contre l’Etat islamique.

Le 17 novembre, alors que le président de la République réunit le Parlement à Versailles, il lâche ces mots : «Notre ennemi c’est Daesh». Il appelle désormais à former une «grande et unique coalition» contre le groupe terroriste. De là à inclure l’armée syrienne régulière, il n’y qu’un pas que Laurent Fabius est prêt à franchir… sous conditions.

En marge de la COP21, il s’est expliqué sur sa nouvelle position : «Il n'est pas possible de travailler avec l'armée syrienne tant que M. Bachar el-Assad est à sa tête. Mais à partir du moment où il y aura eu une transition politique et où M. Assad ne sera plus le chef des armées, on peut très bien s'associer à ce qui sera l'armée syrienne. Mais dans une transition politique opérée».

Quelques jours plus tard, Laurent Fabius donnait un entretien au journal Le Progrès. Il en profitait pour donner un peu plus d’informations : «Une Syrie unie implique une transition politique. Cela ne veut pas dire que Bachar el-Assad doit partir avant même la transition, mais il faut des garanties pour le futur».

La Syrie "salue" les déclarations de Fabius qui envisage que l'armée syrienne participe à la lutte contre l'EI https://t.co/1R0JpuK8mY

— Ashanti (@FullfordShanti) 21 Décembre 2015Traduction : le départ immédiat du président syrien n’est plus une condition sine qua non à une collaboration avec l’armée régulière. Il devra cependant renoncer à son titre de chef des armées et accepter les conditions de l’Elysée. A savoir, la mise en place d’un gouvernement d’union nationale et un calendrier de transition. Pour la France, quoi qu’il arrive, les jours de Bachar el-Assad à la tête de la Syrie sont comptés.

L’intervention russe

Ce relatif assouplissement dans la politique étrangère française peut également s’expliquer par l’intervention russe. Présente au sein de la coalition internationale depuis ses débuts (août 2014), la France partage l’échec de ses homologues qui n’ont pas réussi à contrer l’expansion de l’Etat islamique. Souvent critiquées pour leur manque d’efficacité, les frappes arabo-occidentales ont peiné à convaincre.

Depuis le 30 septembre et à la demande du président Assad, les Russes sont entrés dans le jeu. Dès le début de l’intervention, le président Poutine propose une résolution à l’ONU. Elle prévoit la mise en place d’une coalition unique contre Daesh et le Front Al-Nosra, en partenariat avec le gouvernement syrien. Elle est immédiatement refusée par les Occidentaux.

Lors de son intervention devant le Congrès, le 17 novembre, François Hollande a lui aussi appelé à la création d’«une grande et unique coalition». Dans ce but, le maître de l’Elysée s’est envolé pour Moscou le 27 novembre afin d’y rencontrer son homologue russe. S’ils se sont entendus pour coordonner leurs frappes en Syrie et augmenter leurs échanges d’information, les dissensions sur l’avenir de Bachar el-Assad ont a nouveau posé problème et empêché une collaboration plus approfondie.

Certains voient donc dans les dernières évolutions de la position française une volonté de brosser les Russes dans le sens du poil. C’est le cas d’Hasni Abidi, président d’un think-tank suisse : «On constate de plus en plus l'échec des bombardements de la coalition contre l'EI, donc on amorce un tournant. Les Français veulent rassurer les Russes, qui soutiennent Bachar, en leur montrant que leur position n'est pas dogmatique».

Les manœuvres de la France sont plus que délicates. François Hollande cherche à réunir une coalition la plus large possible, ce qui signifie travailler avec les Russes. Mais Paris est un élément important de l’OTAN et subit en ce sens les pressions de certains de ses partenaires, Etats-Unis en tête, qui ont toujours fait du départ du président syrien une priorité. Une option à laquelle Moscou s'oppose fermement, la Russie estime en effet qu'il revient au peuple syrien de décider de son avenir et de la personne du président. La partie d’échec ne fait que commencer. Chacun avance soigneusement ses pions et François Hollande est coincé au milieu de l’échiquier.