La Nouvelle-Calédonie est officiellement entrée, le 4 octobre, dans sa dernière ligne droite vers l’indépendance ou le maintien dans la France. Mais il n’est pas certain qu’un troisième référendum soit aussi déterminant que les textes le prévoient.

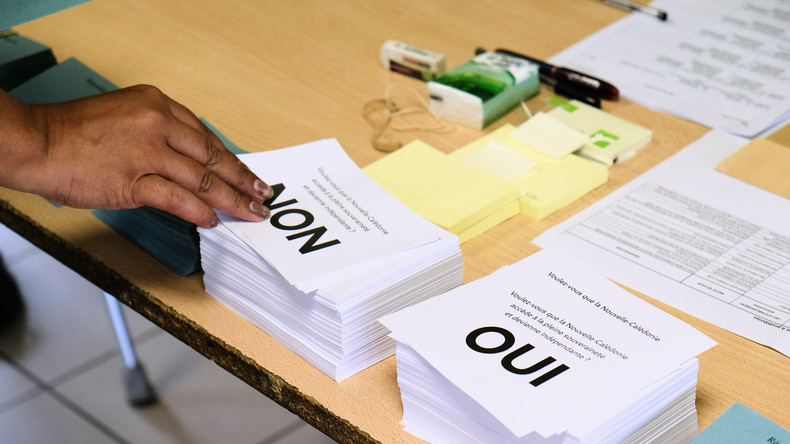

Certes, tous ceux qui sont attachés à l’unité nationale ne peuvent qu’être heureux du nouveau «non» que les Néo-Calédoniens ont opposé à l’indépendance, ce 4 octobre. C’était la deuxième fois en 23 mois que, en présence d’observateurs de l’ONU (comme si la France n’était pas un Etat de droit !) ils devaient répondre à la question : «Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?» En effet, sur le modèle européen – on fait voter les peuples jusqu’à temps qu’ils donnent la «bonne» réponse –, ils avaient déjà dû se rendre aux urnes une première fois le 4 novembre 2018. Une deuxième fois donc, les Néo-Calédoniens ont choisi de rester français. Mais leur vote n’est pas définitif : car l’accord de Nouméa de 1998 prévoit, en cas d’un deuxième non – le «oui», lui, aurait été définitif dès la première fois –, la possibilité d’un troisième référendum, toujours dans les 24 mois.

La possibilité ; et non l’obligation. Toutefois, comment les indépendantistes n’en formuleraient-ils pas l’exigence – un tiers du Congrès suffit – quand leur défaite de dimanche dernier a un avant-goût de victoire ? Car ce deuxième référendum n’a fait qu’aggraver le diagnostic qu’il avait été possible de faire dès le premier référendum : loin d’être massif, le «non» de 2018 (56,67%) a même tendance à s’éroder : le 4 octobre, les Néo-Calédoniens n’étaient plus que 53,26% à refuser l’indépendance : une baisse de 3,41%, qui serait suffisante, si elle se poursuivait simplement, à faire basculer en 2022 l’archipel dans une «pleine souveraineté», dont les indépendantistes eux-mêmes savent qu’elle serait synonyme d’aventure.

Il faut revenir aux accords de Matignon-Oudinot signés en 1988. Depuis plusieurs années déjà, les indépendantistes du FLNKS (Front de libération nationale kanak et socialiste) fondé en 1984, mènent des actions violentes, notamment contre les Caldoches : le cycle provocation-répression s’enclenche, avec son lot de morts. Si bien qu’en 1987, se déroule un premier référendum d’autodétermination, qui donne 98,3% de voix favorables au maintien dans la République française. Mais les indépendantistes avaient boycotté le scrutin, contestant la composition du corps électoral, qui faisait à leurs yeux une part trop belle aux non-Canaques. Pourtant, une durée minimale de trois années de résidence avait été adoptée. Bien que déjà exorbitante du droit commun, cette disposition avait été jugée insuffisante aux yeux des indépendantistes.

Refusant de reconnaître le résultat d’un scrutin auquel ils avaient décidé de ne pas participer, les indépendantistes, dirigés par Jean-Marie Tjibaou, continuent de mener des actions violentes, dont la plus mémorable, et la plus sanglante, reste la prise d’otages d’Ouvéa. Fin avril 1988, entre les deux tours de l'élection présidentielle, des gendarmes étaient pris en otages dans une grotte sur l’île d'Ouvéa. Le 5 mai, l’assaut était lancé : l’épisode fait en tout vingt-six morts, quatre gendarmes, deux militaires et dix-neuf indépendantistes. Un point de non-retour semble atteint, d’autant que François Mitterrand, en pleine réélection, ne soutient pas le camp loyaliste. Aussi est-ce dans l’urgence que le 26 juin 1988, à l’hôtel Matignon, sont signés des accords entre indépendantistes et loyalistes, sous l’égide du Premier ministre Michel Rocard, qui prévoient un délai de dix ans avant un nouveau référendum d’autodétermination et instaurent un statut transitoire. Cette période est censée permettre la réconciliation des différentes communautés et, surtout, un essor économique comme préalable à toute perspective réelle d’indépendance. Toutefois, ce laps de temps étant jugé insuffisant, en 1998, sous l’égide de Lionel Jospin alors premier ministre de Jacques Chirac – cohabitation oblige –, est signé à Nouméa un nouvel accord, qui non seulement assure le transfert de nouvelles compétences du gouvernement central à l’archipel mais, surtout, prévoit une succession de trois référendums en cas de vote négatif pour les deux premiers. Enfin, par ces accords les indépendantistes obtiennent ce qu’ils n’avaient pas obtenu en 1987 : grâce à la création d’une citoyenneté néo-calédonienne, un corps électoral idoine, contraire aux «valeurs de la République». Il a pour cela fallu adopter une nouvelle loi constitutionnelle (l’article 77) qui, dérogeant de fait au fameux «bloc de constitutionnalité» en établissant un corps électoral spécifique pour les référendums d’autodétermination, instaure en quelque sorte au profit d’une communauté, celle des Canaques, alors même que la République n’est censée reconnaître que des individus, un apartheid à caractère ethnique entre les différents citoyens résidant sur l’archipel. Il existe en effet trois listes électorales en Nouvelle-Calédonie : une liste électorale générale pour voter aux scrutins nationaux, une liste spéciale, déjà plus restreinte, pour les élections provinciales, et une liste encore plus restreinte, pour les référendums d’autodétermination. Il est clair que, la démographie aidant, cette mesure était destinée à favoriser le vote indépendantiste au détriment du vote loyaliste. Et à conduire mécaniquement à la «pleine souveraineté» de l’archipel en privant des Néo-Calédoniens, pourtant installés depuis plus de trente ans en Nouvelle-Calédonie mais non natifs et leurs enfants nés là-bas, devenus majeurs, d’une grande partie de leurs droits civiques. Ils n’auront pas leur mot à dire sur l’avenir d’un archipel auquel ils ont pourtant lié leur sort.

S’il l’on ajoute à cela un devoir de la part du Gouvernement, bien naturel d’impartialité, mais que celui-ci confond avec un devoir de retrait, et une campagne électorale marquée par l’agressivité du clan indépendantiste, on comprend l’érosion du «non». Est-il normal que, sous couvert de neutralité, un chef d’État, un chef de gouvernement, à la veille d’un référendum d’autodétermination, n’expriment pas aux concernés leur souhait de les voir rester des compatriotes ? Macron et Castex ont répondu par l’affirmative... en restant silencieux avant le scrutin.

C’est que les gouvernements français successifs, depuis le début de cette affaire sont tombés, par mauvaise conscience occidentale de façon générale, et militantisme idéologique du côté de la gauche, dans le piège du FLNKS, en adoptant un logiciel décolonial éculé, que le président Macron, passant de sa «fierté», devant les résultats de 2018, à son «humilité» devant ceux de dimanche dernier, a confirmé, en déclarant dans son allocution de ce même dimanche 4 octobre : «Nous regardons en face notre histoire en Nouvelle-Calédonie, qui est une histoire coloniale.» Comme si le statut de la Nouvelle-Calédonie, et celui des Canaques n’avaient pas bougé depuis 1858, date de notre arrivée. Comme si les Néo-Calédoniens, de quelque origine qu’ils soient, n’élisaient pas des députés à l’Assemblée nationale au même titre que leurs compatriotes ultramarins et métropolitains ! Comme si la Nouvelle-Calédonie, territoire jouissant d’une autonomie partielle, ne disposait pas de compétences que bien des territoires métropolitains envieraient !

Ce logiciel n’a pu évidemment que nourrir, contre le «colonisateur» caldoche, voire «blanc», même si les communautés sont nombreuses en Nouvelle-Calédonie et d’origines très diverses, le manichéisme d’une jeunesse canaque élevée dans un triple ressentiment historique, ethnique et social.

Certes, les temps ont changé et les deux puissances anglo-saxonnes voisines, que sont l’Australie et la Nouvelle-Zélande, n’appuient plus l’indépendance avec autant de morgue que sous Mitterrand ou Chirac, jouant de la mauvaise conscience post-coloniale du gouvernement français, empêtré, de plus, dans l’affaire du Rainbow Warrior (1985). Sur France-Culture, le 5 octobre, l’anthropologue Alban Bensa, pro-indépendantiste, note : «Le peuple kanak est un petit peuple, de civilisation mélanésienne, et il aurait pu ou même aurait dû disparaître. Mais il se trouve que ça n'a pas été le cas.» Il n’en donne pas la raison : c’est que, sans dissimuler les injustices et spoliations réelles subies par les autochtones, les Français n’ont précisément pas pratiqué la même politique que, surtout, les Australiens envers les leurs. Les autochtones de ceux qui donnaient des leçons à la France, qu’elle recevait avec masochisme, ont eux, disparu, ou sont aujourd’hui parqués. Surtout, la situation géopolitique a changé et ce n’est pas pour rien que Macron a rappelé, dans son intervention de dimanche, le défi indo-pacifique qu’il conviendrait, quelle que soit la décision finale des Néo-Calédoniens, de relever ensemble, à côté du développement économique et du défi climatique. On envisage aussi à Paris, en cas d’indépendance, la signature d’un partenariat militaire avec le nouvel Etat. C’est que l’impérialisme chinois est devenu menaçant dans la région, aux plans non seulement économique, mais aussi militaire : il pourrait tout d’abord en cas d’indépendance, prendre la forme d’une aide au développement, complétant celle de Paris, l’empire du Milieu étant attiré à la fois par la richesse en minerai, notamment en nickel (90% des exportations, un quart des ressources mondiales) de l’archipel, et par sa situation géopolitique. Il pourrait aussi prendre la forme d’un base militaire chinoise... installée à 2 300 kilomètres de la Nouvelle-Zélande et à 3 300 de l’Australie : une perspective qui fait certainement davantage peur à Canberra et à Wellington qu’aux indépendantistes. En effet, comme l’a déclaré récemment le leader indépendantiste Roch Wamytan, président du Congrès de Nouvelle-Calédonie : «Nous n’avons pas peur de la Chine. C’est la France, pas elle, qui nous a colonisés. Elle ne nous gêne pas outre-mesure. Jean-Marie Tjibaou disait il y a trente ans que l’indépendance, c’est gérer les interdépendances. Nous ne nous tournons pas que vers l’Europe, elle est loin d’ici, on ne va pas faire aujourd’hui comme si la Chine n’existait pas» (Le Monde du 2 octobre 2020). Une Chine déjà bien présente sur l’archipel de Vanuatu (ex-Nouvelles Hébrides, devenues indépendantes en 1980), à 500 kilomètres de Nouméa…

En décidant de «laisser du temps au temps», Mitterrand-Rocard, puis Chirac-Jospin n’ont pas rendu service à la Nouvelle-Calédonie : ils ont bloqué durant trente ans l’évolution de l’archipel sans réussir à ressouder les communautés qui la composent. Au contraire, les référendums successifs, en rendant incertain l’avenir, figent les fractures, voire les aggravent comme l’a montré le durcissement de la deuxième campagne référendaire. Or ces fractures sont à la fois ethniques, historiques et géographiques : la province sud, à majorité non canaque (ce qui ne signifie pas caldoche !), la plus riche aussi, a voté à plus de 70% contre l’indépendance, tandis que la province nord et celle des îles Loyauté, à forte majorité canaque, ont voté respectivement à plus de 78% et de 84% pour le oui. Tout devient donc possible, le pire n’étant jamais certain, bien sûr.

En accréditant, par idéologie ou par manque de courage, un discours décolonial qu’il fallait au contraire dépasser par une forte implication politique et économique, Paris n’a fait que laisser pourrir la situation, en espérant que peut-être, se vérifierait alors, par je ne sais quel miracle, la maxime d’Henri Queuille, président du Conseil sous la IVe République : «Il n’est pas de problèmes dont une absence de solution ne finisse par venir à bout.»

Si jamais l’indépendance ou le maintien dans la France de l’archipel n’était acquis, en 2022, qu’à un peu plus de 50%, il va de soi que le vaincu aurait du mal à reconnaître la victoire de son adversaire : quelle légitimité aurait une indépendance ou un maintien voté à quelque centaines de voix ? C’est le risque que, dès le départ, les signataires des accords de Nouméa ont pris. Autant dire qu’un troisième référendum ne résoudra rien. Quel que soit le résultat, l’archipel entrerait dans une période d’incertitudes, voire de troubles, certains pariant peut-être pour une partition de l’archipel entre un sud loyaliste et un nord indépendantiste. En tout cas, la situation serait envenimée par tous ceux qui, pour des raisons tant idéologiques que géopolitiques, militaires ou économiques, seraient intéressés par le départ de la France.

François Marcilhac

Les opinions, assertions et points de vue exprimés dans cette section sont le fait de leur auteur et ne peuvent en aucun cas être imputés à RT.