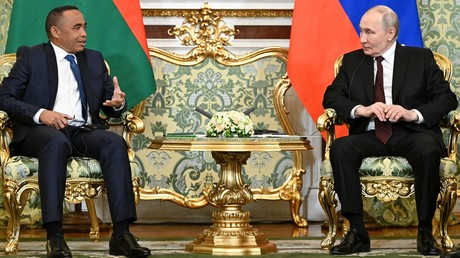

Le dossier syrien était au cœur de la rencontre à Moscou, mercredi dernier, entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan. Au-delà de l’avenir de la solution politique, il a surtout été question de la situation au nord du pays.

Le président turc s’est rendu à Moscou pour réaffirmer certaines revendications concernant le nord syrien et pour s’assurer du soutien de la Russie. Outre les relations bilatérales, les deux présidents ont abordé trois importants aspects du dossier syrien. Il s’agit de la formation du fameux «Comité constitutionnel» censé se charger de la reconstruction politique du pays dont il est question dans la résolution 2254 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies, de l’éventualité d’une «zone de sécurité» tout au long de la frontière turco-syrienne et de la situation dans la région d’Idleb.

Les relations entre la Russie et la Turquie sont doublement importantes. A l’échelon bilatéral, nous pouvons parler d’interdépendance entre les deux pays, notamment dans les domaines économique et énergétique. Vladimir Poutine a rappelé l’importance du Turkish Stream, le gazoduc censé relier les deux pays à travers la mer Noire. Recep Tayyip Erdogan a, quant à lui, évoqué les 6 millions de touristes russes qui ont visité la Turquie l’année dernière. A ce propos, la question de la levée des visas a été abordée par le président turc. A l’échelle syrienne, il devient évident que la solution politique dépend étroitement de la coopération entre les deux pays. Une prochaine réunion tripartite (incluant l’Iran, dans le cadre du processus d’Astana) a, par ailleurs, été annoncée.

Concernant le Comité constitutionnel – destiné à doter le pays d’une nouvelle constitution susceptible de contribuer à la sortie de crise –, le président russe a admis l’existence de difficultés avec Damas concernant la nomination des 150 membres de ce Comité : 50 choisis par Damas, 50 par l’opposition et 50 par les Nations unies. Le pouvoir syrien a en effet émis des réserves quant à la légitimité de ce dernier tiers. Mais Vladimir Poutine n’a pas manqué de rappeler que la Turquie rencontrait aussi des difficultés auprès de l’opposition.

Mission inaccomplie pour la Turquie à Idleb

Mais les problèmes ne sont pas uniquement d’ordre politique, ils sont aussi militaires. Concernant le nord-ouest du pays, dans la région d’Idleb, si le président russe a salué – non sans malice – les efforts turcs dans la lutte contre le terrorisme, il est tout à fait conscient du bilan catastrophique d’Ankara.

Alors que les deux pays se sont mis d’accord sur la mise en place d’une «zone démilitarisée» et alors que la Russie a empêché l’offensive de l’armée syrienne dans la région (prenant ainsi en compte les exigences d’Ankara qui voulait à la fois éviter un afflux de réfugiés sur son territoire en cas d’attaque syrienne et garantir un territoire aux rebelles sous sa protection), ce sont finalement les terroristes de Hayat Tahrir al-Sham (HTS) qui dominent. Vladimir Poutine dispose ici d’un atout : si la Turquie n’a pas rempli ses obligations, il lui est difficile d’exiger une zone tampon ou une «zone de sécurité».

Malgré cette défaite des rebelles pro-turcs dans la région d’Idleb (ainsi que dans la région d’Alep), au profit des groupes «djihadistes», il est aussi possible – aussi ironique que cela puisse paraître – que la Turquie veuille monnayer la région d’Idleb contre une zone tampon de Manbij (à 30 kilomètres à l’ouest de l’Euphrate) aux régions de l’est de l’Euphrate, où la présence des Unités de protection du peuple (YPG, Kurdes) – «terroristes» selon elle – l’indispose particulièrement.

C’est peut-être l’objectif turc dans le cadre de la coordination russo-turque contre les groupes «djihadistes» dans la région d’Idleb : permettre à la Russie de prendre la main dans cette région (et donc au pouvoir syrien d’y revenir) en échange d’une «zone de sécurité» tout au long de la frontière, large de 25 à 30 kilomètres. Pour l’instant, la réponse russe n’est pas positive : «Nous respectons les intérêts de nos amis turcs» est l’euphémisme de niet.

La menace d’une offensive turque et l’exigence d’une «zone de sécurité»

A la veille de l’annonce du retrait américain du nord-est syrien, l’armée turque s’apprêtait à mener une offensive contre Manbij (ville contrôlée par les YPG, au grand dam d’Ankara). Encouragés par la Russie – qui les avait lâchés en janvier 2018, lors de l’offensive turque à Afrin, à cause de leur intransigeance et de leur proximité avec Washington –, les YPG ont finalement accepté de se mettre sous la protection de l’armée syrienne à Manbij. L’armée syrienne et la police militaire russe ont ainsi pu patrouiller aux abords de la ville.

L’annonce du retrait américain semble avoir satisfait tout le monde – à l’exception des YPG qui se disent trahis –, notamment Moscou et Ankara. Pour la Russie, la présence américaine est illégale et l’existence d’un quasi-État kurde sous protection américaine dans le nord-est du pays ne convient ni à elle, ni à Damas. Pour la Turquie, c’est une double bonne nouvelle : c’est le départ du parrain de son principal ennemi dans la région et la promesse d’une coordination turco-américaine et d’un rapprochement turco-américain susceptibles de renforcer Ankara dans son dialogue avec Moscou. D’ailleurs, malgré quelques propos menaçants quant à la sécurité de leurs alliés kurdes, les Américains appuient la demande turque d’une zone de sécurité à la frontière turco-syrienne.

Derrière les apparences d’un dialogue de sourds

La conférence de presse des deux chefs d’Etat a parfois les apparences d’un dialogue de sourds. Tout en se présentant comme les garants de la paix (précaire) en Syrie, le moins que l’on puisse dire est que leurs positions divergent : pour Poutine, le but est d’accompagner la reconquête par Damas de l’ensemble du territoire syrien et de permettre un dialogue entre le pouvoir syrien et les YPG (dans le cadre d’une réconciliation nationale) ; pour Erdogan, l’objectif est de s’assurer une zone tampon écartant la menace «terroriste» (qu’il s’agisse de Daech ou des YPG).

Mais le président turc n’a pas été sourd du tout. A son retour, il s’est empressé de se saisir – à sa manière – d’un conseil de son «ami» Vladimir Poutine (exprimé dans le cadre de la conférence de presse) : recourir à un accord turco-syrien de 1998 (Accord d’Adana) et en faire une base de la lutte contre le terrorisme. Cet accord oblige les autorités syriennes à lutter contre le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Et comme les YPG sont perçus comme une extension syrienne du PKK, Erdogan n’a pas hésité à invoquer cet accord pour justifier une éventuelle intervention turque sur le sol syrien (au nom d’un droit de légitime défense prévu par l’accord) et la mise en place de la zone de sécurité tant voulue.

La Russie entend rassurer et ménager son partenaire turc dans l'espoir d'aboutir à une véritable solution politique. Tous les efforts russes iront dans le sens d’une reconquête du territoire par Damas et d’une neutralisation des YPG de telle sorte qu’une offensive turque soit inutile. Celle-ci serait difficilement envisageable sans un feu vert de Moscou.

Adlene Mohammedi

Les opinions, assertions et points de vue exprimés dans cette section sont le fait de leur auteur et ne peuvent en aucun cas être imputés à RT.