Selon un récent sondage, un nombre croissant d’Américains et d’Européens de l’Ouest sont fatigués par les objectifs que l’OTAN se fixe, estime l'historien Tarik Cyril Amar. Analyse.

En tant qu’entité politique de facto, l’Occident de l’après-guerre froide a toujours eu du mal à formuler un objectif commun. La raison sous-jacente de cette difficulté est que l’Occident réel (par opposition à l’Occident imaginaire de l’idéologie) – malgré des références communes sur le plan de l’histoire, de la culture et des valeurs – est défini par la géopolitique. Il a émergé après la Seconde guerre mondiale en tant que sphère de domination et d’hégémonie américaine pendant la guerre froide, en particulier en Europe de l’Ouest. Objectif déclaré : la soumission à l’empire américain ? Ce n’est pas le genre de choses qui peut être avouée ouvertement.

La portée de cet empire américain, dont l’origine remonte au moins à 1823 – l’année de l’annonce initiale, et quelque peu décontractée, de la doctrine Monroe – ne s’est bien sûr pas limitée à cette Occident. Il suffit de demander à ceux qu’il a meurtris, achetés, subjugués et souvent tués en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie et en Océanie. Mais l’Occident est différent, en ce sens qu’il occupe une position particulièrement importante et privilégiée.

Certains stratèges américains, comme le feu Zbigniew Brzezinski, polonais de naissance, ont fait un fétiche de l’argument que sans l’Ukraine la Russie ne peut pas être un empire. Alors qu’il n’est pas du tout acquis que la Russie de l’après-guerre froide veuille un empire (ce qui n’est pas la même chose qu’une sphère d’influence), il est certain que les États-Unis ne peuvent en être un sans leur emprise sur l’Europe, c’est-à-dire sur les limites atlantiques du «Heartland» eurasiatique.

L'UE a échoué à s'émanciper de Washington

Pourtant, après la fin de la guerre froide il n’y avait aucune raison sécuritaire légitime pour les pays européens de rester soumis aux États-Unis. L’Union soviétique et le Pacte de Varsovie, son alliance militaire avec les pays est-européens – dont le président Joe Biden ne se souvient désormais que comme «cet autre groupe» – avaient disparu, et l’Union européenne, malgré tous ses défauts, aurait pu fournir une base institutionnelle pour la création d’une puissance européenne autonome sans pareille dans le monde.

Il n’aurait pas été nécessaire de subir de soudains bouleversements économiques, ni même politiques. Idéalement, l’Europe aurait pu maintenir une relation de coopération et de compétition avec les États-Unis, tout en transformant celle-ci, progressivement mais résolument, en une relation entre égaux. Aujourd’hui, trente ans après la chute de l’Union soviétique, nous devrions vivre dans un monde de ce type. En libérant l’Europe de l’Est de l’hégémonie soviétique, la fin de la guerre froide aurait dû également mettre fin à l’hégémonie américaine sur l’Europe de l’Ouest. Au lieu de cela, elle a étendu cette hégémonie à la quasi-totalité de l’Europe.

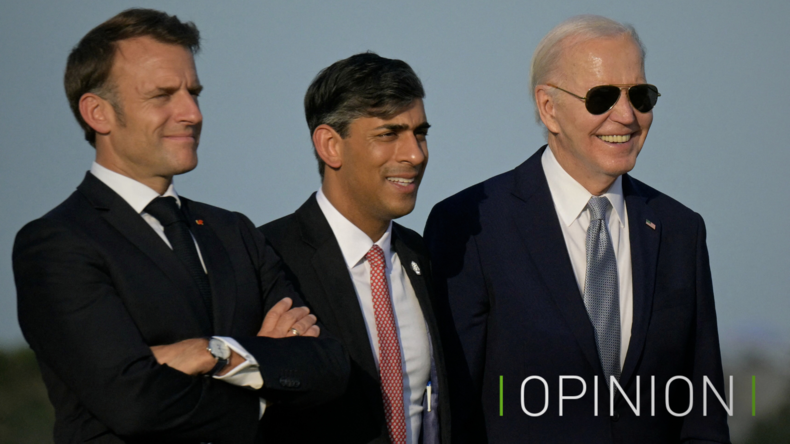

Les élites ouest-européennes, principalement à Paris et à Berlin (Londres restant toujours un trouble-fête), ont échoué de manière lamentable à « saisir le moment de l’histoire », pour reprendre les mots de Bismarck. Plutôt que de répondre à un changement géopolitique fondamental par une stratégie propre répondant aux intérêts de l’Europe, ils se sont accrochés à Washington et – à quelques exceptions près et insignifiantes au demeurant – ils ont docilement suivi ses élites ivres de pouvoir dans leur folie de ce « moment unipolaire », y compris lors des interventions catastrophiques au Moyen-Orient et lors des élargissements de l’OTAN.

Cette lâcheté a conduit aux conflits actuels

Ironiquement, le principal résultat de ce manque lâche de stratégie est d’avoir abouti au monde de conflits et de tensions extrêmement fortes que nous connaissons aujourd’hui. Si l’Europe avait joué un rôle d’équilibre entre les États-Unis, d’une part, et la Russie et la Chine, d’autre part, elle aurait pu apporter une contribution décisive pour ramener Washington à la raison et pour faciliter en fin de compte l’inévitable transition vers un monde multipolaire.

Les Européens auraient pu, par exemple, empêcher l’impasse imprudente d’offrir à la Géorgie et l’Ukraine une perspective d’adhésion à l’OTAN. Ils savaient que c’était dangereux, c’est pourquoi ils s’y sont opposés lors de la réunion de Bucarest en 2008. Mais ensuite, bien sûr, ils ont plié. Résultat : deux guerres, une (en Géorgie) courte et perdue, l’autre (en Ukraine) longue, toujours en cours, dévastatrice et avec le risque réel de devenir d’abord régionale, puis mondiale.

Voilà où nous en sommes aujourd’hui. Le « moment unipolaire », qui n’a jamais vraiment existé, est bel et bien fini. La Russie est en train de remporter le conflit en Ukraine, c’est-à-dire l’entreprise la plus démesurée et la plus risquée de l’Occident depuis la fin de la guerre froide. Si en 2022 les Occidentaux se demandaient comment Moscou pourrait sortir de la guerre sans perdre la face de manière catastrophique, aujourd’hui les rôles se sont inversés. Il est difficile de voir comment l’Occident pourrait mettre fin à sa guerre par procuration, sans subir des dommages sans précédent découlant d’un jeu d’accusations mutuelles et de sa perte de crédibilité.

Dans ce contexte, l’Institut pour les Affaires internationales de la société de conseil géopolitique Eurasia Group à New York, a publié un rapport sur la base de sondages représentatifs, qui révèle certaines divergences importantes au sein de l’Occident. Comme le reconnaissent les auteurs du rapport, leur échantillon de l’Occident se limite aux États-Unis, à la France, à l’Allemagne et au Royaume-Uni. Ces États européens ont été « sélectionnés pour leur influence géopolitique et leur importance géostratégique pour les États-Unis », même s’ils ne sont pas « particulièrement représentatifs de l’Europe – ni même de l’Europe de l’Ouest – dans son ensemble. »

Bien que ces sondages aient été menés dans le respect des normes professionnelles et qu’une grande partie des commentaires qui les accompagnent soient raisonnablement factuels, il convient de prendre en compte également ses préjugés idéologiques. La société Eurasia Group est profondément alignée sur la géopolitique américaine. Le lecteur attentif devinera facilement qu’il ne s’agit pas d’une voix dissidente, compte tenu, par exemple, de la formulation grotesquement prudente d’une question sur les atrocités commises par Israël dans la bande de Gaza : il est timidement demandé aux répondants s’ils pensent que ce que fait Israël « ressemble » à des crimes de guerre. C’est ça, comme Al Capone « ressemblait » à un parrain mafieux.

Néanmoins, à la lumière de cet enquête – qui s’inscrit dans le courant dominant et s’accompagne également d’une rhétorique pompeuse sur un « ordre fondé sur des règles » et les « phares de la démocratie libérale » – les signes de divergence et de dissonance que celle-ci révèle au sein de l’Occident n’en sont que plus pertinents. Le rapport couvre de nombreux sujets, notamment les attitudes à l’égard de la « démocratie », de la Chine et d’Israël, mais deux points sont particulièrement éloquents sur les relations entre les États-Unis et leurs clients en Europe de l’Ouest. Premièrement, les sondages ont révélé que la majorité des répondants dans les quatre pays étaient en faveur d’une fin négociée de la guerre en Ukraine. Deuxièmement, ils ont révélé que de nombreuses personnes interrogées en Europe ne faisaient pas confiance aux États-Unis.

L'opinion européenne veut être indépendante des Etats-Unis

Pour ce qui est du conflit ukrainien, il existe « un large soutien transatlantique en faveur d’un règlement négocié pour y mettre fin ». Ici, il convient de relever les détails. Ces répondants n’expriment pas simplement un désir de paix. Ils estiment plutôt que les gouvernements occidentaux devraient pousser Kiev à accepter un compromis. Aux États-Unis et dans les trois pays européens, les trois facteurs qui influencent le plus la position des répondants sont leur souci d’éviter « une escalade vers une guerre régionale plus large qui impliquerait d’autres pays européens », d’échapper à « une guerre directe entre des puissances dotées de l’arme nucléaire » et d’empêcher « de nouvelles souffrances pour le peuple ukrainien ».

Plus important encore, les positions relevant des politiques déclarées et de la propagande des gouvernements de l’Ukraine et des pays occidentaux ont été mal accueillies. Ainsi, 38 % des répondants américains et 47 % des européens interrogés soutiennent l’idée qu’il faut « éviter l’escalade vers une guerre régionale plus large », contre 17 % aux États-Unis et 22 % en Europe qui croient encore au « retour complet aux frontières de l’Ukraine d’avant l’invasion de 2022 » (ce qui exclut déjà la Crimée, soit dit en passant, et constitue donc une position plus modérée que les objectifs de guerre officiels de Kiev). Les options de réponse classiques de la guerre de l’information anti-russe, telles que « dissuader les pays autocratiques puissants d’envahir leurs voisins démocratiques plus faibles » et « affaiblir la Russie pour la punir de son agression », ont reçu encore moins de soutien.

Quant à l’attitude des Européens à l’égard des États-Unis, il existe un consensus dominant – partagé d’ailleurs par les répondants américains – selon lequel l’Europe devrait soit « être principalement responsable de sa propre défense, tout en visant à préserver l’alliance avec les États-Unis dans le cadre de l’OTAN » (l’opinion majoritaire), soit même « gérer sa propre défense et rechercher une relation plus neutre avec les États-Unis ». En France, en Allemagne et au Royaume-Uni, entre 86 et 93 % des personnes interrogées ont choisi l’une de ces deux options. Par contre, seuls 8 à 13 % ont opté pour « les États-Unis devraient être les principaux responsables de la défense de l’Europe ».

Il est clair que leur dépendance énorme à l’égard de Washington ne plaît pas à de nombreux Européens. Beaucoup d’entre eux souhaitent une relation de coopération, y compris dans le cadre de l’OTAN, mais ils préféreraient une Europe capable de prendre soin d’elle-même. D’autres souhaitent, en plus de cela, plus de distance vis-à-vis de l’Amérique, et bien qu’il s’agisse d’un point de vue minoritaire, ces minorités sont importantes. Même au Royaume-Uni, traditionnellement très proche des États-Unis, 17% des personnes interrogées se sont prononcées en faveur d’une plus grande neutralité à l’égard de Washington. En Allemagne, ce chiffre s’élève à 25%, et en France, autrefois le berceau du gaullisme, à 31%.

46% des Européens jugent Washington peu ou très peu fiable dans le respect de ses engagements

Cette attitude s’explique notamment par le fait que les Européens ne font pas vraiment confiance aux États-Unis. Alors qu’une majorité continue d’estimer que l’engagement de Washington à respecter ses obligations en matière de sécurité est « plutôt fiable » (46 %) ou « très fiable » (6 %), presque autant de répondants pensent le contraire : 36 % considèrent l’assistance américaine comme « plutôt peu fiable » et 10 % comme « très peu fiable ». En Allemagne, le nombre de sceptiques s’approche des 50 %, et en France il les atteint.

Les auteurs du sondage supposent que ces résultats pourraient refléter l’inquiétude suscitée par une future présidence Trump ou bien « être liés à la perception d’un déclin à plus long terme du statut de l’Amérique en tant qu’unique superpuissance dans un monde unipolaire ». En réalité, les deux facteurs y sont probablement pour quelque chose. Plus important encore, à long terme cette distinction ne fera plus aucune différence : l’isolationnisme de Donald Trump (faute d’un meilleur terme) est un symptôme du déclin de l’Amérique. Comme c’est parfois le cas, le candidat dérangeant est simplement celui qui est assez fruste pour tirer les conclusions inévitables en public.

Il est ironique, mais aussi révélateur, que cette enquête s’intitule « Le nouvel Atlantisme ». Ironique, parce qu’il témoigne au minimum du fait que l’Atlantisme est fatigué. Révélateur, parce qu’il soulève une question évidente : qu’est-ce que c’est que cet ersatz en « isme », si tristement nommé d’après un océan ? Ses auteurs répondraient probablement qu’il a quelque chose à voir avec l’histoire, la démocratie libérale, l’individualisme, l’État de droit, la société civile et ainsi de suite. Quand bien même, pour le plaisir de débattre, nous prendrions pour argent comptant ces simples mèmes idéologiques et ces auto-idéalisations occidentales, comment aboutissent-ils à une relation dans laquelle les États-Unis maintiennent l’Europe en état de subordination ?

Effectivement, ces grands idéaux contredisent les réalités brutes de l’empire américain. Dans ce sens, l’Atlantisme est ce que les idéologies modernes sont en général : une histoire fondamentalement malhonnête qui rationalise les autorités en place. Ce qui est le plus intéressant dans ce rapport, c’est la preuve que même aujourd’hui, exposés à un alarmisme intense et systématique, un grand nombre d’Européens de l’Ouest ne sont pas totalement convaincus par ce récit.